「あのイントロ」が流れた瞬間、世界の色が変わる。そんな魔法を信じていた時代が、オレたちにはあった。

インターネットもSNSもない90年代半ば。その頃の聖地はスクランブル交差点を渡った先にある宇田川町のレコードショップだった。新譜の棚を指先でなぞり、サンプルを視聴して耳を澄ませる。新しい音に触れることは、自分を定義する新しい言葉を見つけることと同義だった。そんな日々の中で出会ったのが、ニューヨーク・ブロンクスが生んだ唯一無二のデュオ、Camp Lo(キャンプロー)だ。彼らとの出会いは、筆者の人生のサウンドトラックに、消えない刻印を記した。

目次

90s:渋谷、ノイズの混じったカセットテープ、それだけが世界のすべてだった

90年代半ばの渋谷は、今よりもずっと「土臭い」場所だった。高校の放課後、制服から着替えて飛び込むレコード屋の狭い通路。主な情報源は、店員が手書きで書いたPOPか、仲間が「これヤバいぜ」と貸してくれたカセットテープだけ。

ある日、友人のテープから流れてきたその曲は、当時の主流だった荒々しいブーン・バップとは明らかに一線を画していた。ひときわノスタルジックで、まるでセピア色の古い映画を観ているような、聞き心地の良いフロー。

「……これ、誰だ?」

それが、Sonny Cheeba(ソニー・チーバ)とGeechi Suede(ギーチ・スエード)の二人組、Camp Loとの衝撃的な出会いだった。彼らの掛け合いは、もはやラップを超えた「ジャズのセッション」のように滑らかで、オレは一瞬で心を奪われた。

「Uptown Saturday Night」という奇跡。70年代を再構築したSKI BEATZの魔法

1997年にリリースされた彼らの1stアルバム『Uptown Saturday Night』。このジャケットを目にした時の衝撃を、今でも鮮明に覚えている。マーヴィン・ゲイの名盤『I Want You』を大胆にオマージュした、あの鮮やかなペインティング。

当時、DJ PremierやPete Rockといった巨匠たちがJAZZやFUNK、SOULをサンプリングした硬派なサウンドで覇権を争っていた。そんな中、Camp LoとプロデューサーのSKI(現SKI BEATZ。のちにJAY-Zのデビュー作を支える天才)は、より華やかで、よりメロウな70-80年代のソウルを大胆にサンプリングしてみせた。

彼らが描いたのは、殺伐としたストリートの現実ではなく、都会の夜を優雅に泳ぎ回る「スタイリッシュなブロンクス」だった。

Black Connection:哀愁とメロウが交差する、ブロンクスの洗練

アルバムを開けば、そこは至高のクラシックの宝庫だった。スタイリスティックス「Love Is The Answer」をサンプリングした「Black Connection」。イントロのピアノが鳴った瞬間、胸を締め付けるような哀愁が広がる。夕暮れ時の渋谷の雑踏を歩きながら、この曲をウォークマンで聴いている時だけは、自分があのアルバムジャケットの中の登場人物になったような気がした。

カーティス・メイフィールドの「Tripping Out」をネタに使った「Black Nostaljack AKA Come On」、そしてダイナスティの「Adventures In Land Of Music」が炸裂する最強のアンセム「Luchini AKA This Is It」。

どれもが、古い音源に新しい命を吹き込み、僕らの世代の言葉としてアップデートされていた。Camp Loのフローは、言葉の意味を超えて、リズムそのものがストーリーを語っていた。

2014年:20年の時を越えて。青山faiで交わした言葉なき握手

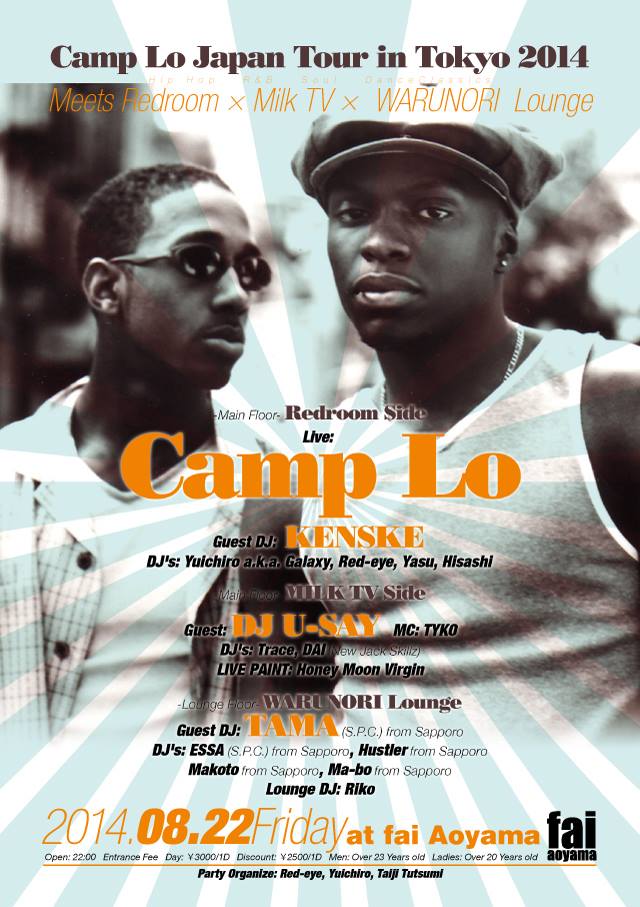

時は流れ、2014年。オレは10代の少年から、30代の「表現者」の端くれになっていた。盟友DJ Yuichiro a.k.a. Galaxyとの縁で、青山faiで開催されるイベントに、オレ達のチームも参加することになった。そしてその夜のメインゲストは、あの日カセットテープから流れてきた憧れの存在、Camp Loだった。

オレは撮影と取材を担当しカメラを抱えて会場に入った。VIPの空気、独特の香水の匂い、そして目の前に現れたソニーとギーチ。

ついに、彼らと出会った。

実を言うと、彼らと何を話したのか、今でも全く覚えていない。あまりの緊張と20年分の想いが一気に溢れ出し、頭の中が真っ白になってしまったのだ。ただ、彼らの手が意外なほど温かく、そして力強かったことだけが記憶に残っている。

その後のライブはまさに圧巻そのものだった。1stアルバムの曲が次々とドロップされ、フロアは熱狂の渦に包まれた。20年前、渋谷の路地裏で一人聴いていたあの音が、目の前で、本人の声で再現されている。それはオレの人生の点と線が、完璧な形で繋がった瞬間だった。

Classicは色褪せない。追い続ける背中と、これからの旅

あの日からさらに10年以上の月日が流れたが、Camp Loへの想いは変わらない。

10代で憧れ30代で同じイベントに参加しそして今もなお、彼らの新曲が出るたびにオレはあの日の少年に戻る。ヒップホップは移り変わりが激しい世界だ。新しいトレンドが生まれては消えていく。

けれど、Camp Loが教えてくれた「クラシックの美学」は、決して色褪せることはない。彼らの活動をこれからも追い続け、その音に耳を傾け続ける。

それは、あの日の渋谷でレコードを探し回っていた自分自身を、一生愛し続けることと同じなのだから。

Review

筆者の実体験に基づいた、エモーショナルで情熱的な寄稿文。10代の「憧れ」が30代で「現場」へと昇華し、40代で「表現」するストーリーは、同じ時代を生きた全ての仲間たちの琴線に触れるだろう。

Camp Loのディスコグラフィの重要性と、日本の現場での熱量が完璧に融合した一篇だ。